Notes d'Eric HACKEM

Module : Les mutations de l'interprétation (suite 3) 6 janvier 2005

Intervenant : Jacques BEAUCHARD

L’interprétation est sujet à une représentation intellectuelle a qui l’on a attribué un sens. Notre représentation dépendra essentiellement d’un point de vue qui nous est propre. Elle peut donc varier en fonction des représentations de chacun. Elle dépend de la variation des attributions.

Exemple : Observation de la distribution des individus sur un lieu donné ð La densité est l’acte d’une interprétation.

En effet, la première phase de l’interprétation est la représentation que l’on ce fait d’un objet qui nous intéresse. Celle-ci se construira par l’expression d’images et de mots qui eux mêmes seront assujettis à une interprétation. Des mots pour énoncer et le langage pour interpréter.

Ce sont des expressions d’images, de mises en scène de situations qui caractérisent des comportements.

Nomadisme symbolisé par la flèche

Incarne le passage, l’orientation, l’horizon, l’éphémère, la projection, l'être du milieu, milieu qui n’est pas identifié. Le nomadisme a des repères abstraits. Idée de groupe , de horde. Caractère qui donne parfois des valeurs « la Mobilité ».

*Le migrant apparaît comme plus libre de projet, sa référence est le territoire qu'il construit, parcourt, traverse, conquiert parfois, sans se soucier outre mesure des valeurs ou usages des lieux; il peut être transmigrant, nomade, toujours étranger, avant de prendre éventuellement place "in". Son espace est celui du mouvement qui suggère d'envisager la ville non pas comme lieu des sédentarités mais comme carrefour des mobilités. Cette approche suggère un paradigme de la mobilité dépassant les seules mobilités spatiales : En effet, se déplacer dans l'espace c'est toujours traverser les hiérarchies sociales. Pour les populations de migrants, c'est accrocher tous les lieux, parcourus par soi-même et les autres que l'on reconnaît comme identiques, à une mémoire qui, devenue collective, réalise une entité territoriale. Ainsi sont fédérés étapes et parcours, supports aux multiples réseaux d'échanges et conditions de la conscience diasporique. Ce migrant-là est un nomade ; nous demeurons incapable de dire où s'arrêtera son parcours : ses circuits ne sont jamais ceux du hasard, mais sa logique nous est étrangère, et c'est la connaissance des cheminements qui lui donne force sur le sédentaire. (Alain Tarrius, sociologue*-TERRITOIRES CIRCULATOIRES ET ESPACES URBAINS DIFFÉRENCIATION DES GROUPES MIGRANTS).

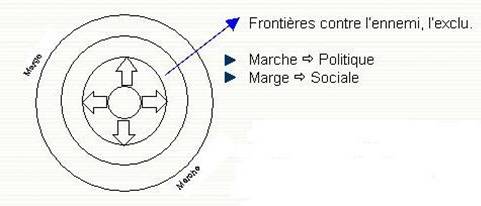

Sédentarisation symbolisé par le cercle , ligne fermé.

Association d’un lieu à une communauté. Stigmate d’une identité collective. Le temps est celui de la permanence. On y trouve la notion de territoire, de constitution, de hiérarchie et de verticalité. La plupart des individus sont issus du milieu agraire ou la sédentarité était leur mode de vie. Les migrations, venant de l'extérieur comme venant de l'intérieur (exode rural) ainsi que la modernité ont transformé cette sédentarité en mobilité.

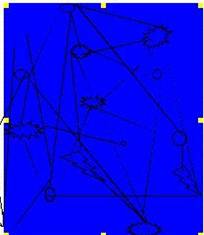

La nébuleuse symbolisee par une toile d’araignée , un monde de réseaux

La Nébuleuse, paradigme du chaos au sens de la genèse avec superposition des paradigmes précédents. Univers du multiple ou l’anticipation est essentielle . Monde des projets, des prospectives ou le problème majeur est de l’ordre de l’orientation et du conflit de la temporalité et de la territorialité. Conflit d’identification. Emprunt du caractère nomade, ce paradigme fonctionne à la crise. Crise qui met en cause l’identité. Recherche de conflit comme fonction de régulateur (droit et règles).

Crise = Déséquilibre- Problème d’identification de l’adversaire.

Conflit = Polarisation – Dualité conflictuelle .

Le conflit est objectivable mais pas la crise qui est un modèle heuristique.

La Nébuleuse est enclin à des ruptures et des mutations. Il faut considérer qu’il y a mutation lorsque l’on passe d’un modèle à un autre. On cherche à gérer l’unité de cette nébuleuse.

Les circulations, les flux et les échanges mettent paradoxalement de l’ordre. L’infrastructure de la circulation est l’essence même de ce modèle. En effet , l’infrastructure est mise en place par le droit. L’Etat est une infrastructure et la religion pourrait être considérée comme une superstructure, la politique comme l’établissement de l’espace public.

La mutation de la représentation collective est mise en scène par l’exemple de la ville

La ville, un paradigme dominant bâti sur des concepts inscrits à travers l’histoire.

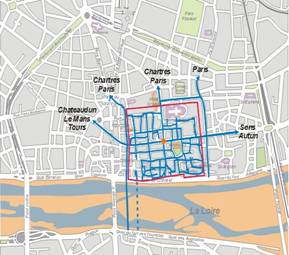

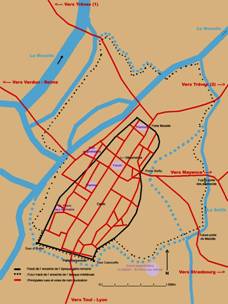

Le modèle urbain Galo romain

La ville romaine se construit au croisement des axes Nord- Sud/Est-Ouest.

Elle est définie par ses infrastructures, voies romaines, canaux, droit romain... L'ordonnancement des villes romaines renvoie à un modèle dans ses formes, son architecture et son urbanisme.

Le modèle urbain médiéval se construit sur l'espace public

La ville médiévale est polycentrique, elle présente un centre à la fois religieux et politique ; elle se développe par l’adjonction de faubourgs : les murailles se déplacent au fur et à mesure de l’extension de la ville.

Lutèce est devenue Paris, Parisis (nom de tribu) ; Duocortorum est devenue Reims en rapport à la tribu des Rems . On passe d’un ordre du droit romain à un ordre de tribus.

Exemple : Paris possède un centre religieux : Notre-Dame et un centre politique : le Palais, tous deux dans l’île de la cité. Autour de ce noyau, se développent des faubourgs. Sur la rive gauche, des faubourgs monastiques : Ste Geneviève, St Germain, St Sulpice, etc. Sur la rive droite des faubourgs commerciaux et marchands : St Méri, Beaubourg et St Denis ; plus tard St Antoine... Les halles sont toujours à proximité du port de grève parce que Paris est approvisionné par la voie fluviale.

La ville médiévale est une ville anarchique car en dehors des halles (marchés) des ponts publics et de la maison communale, il y a fort peu d’espaces publics, d’habillage monumental. Pour Paris, toute la construction de la ville va être de mettre en harmonie la symbolique d’un pouvoir royal centralisé et un espace public. La perspective va s’étendre le long de la voie royale à partir de la Renaissance : Le Louvre, puis les jardins royaux vers l’ouest ; les Tuileries et son prolongement vers les Champs Elysées, pour s’achever au XXème siècle à la Défense.

Henri IV a mis en place une zone de prestige : la place royale, devenue place des Vosges à partir de laquelle devaient rayonner des avenues portant les noms des provinces françaises. Louis XV déplacera le centre monumental vers l’ouest, au-delà des Tuileries, avec la place royale (Place de la Concorde). Peu à peu, la logique économique, celles de l’espace public et étatique prennent forme. Ces logiques sont souvent en concurrence et structurent l’espace urbain.

Avec l’arrivée de l’ère du capitalisme industriel du 19ème siècle, il y aura une mise en valeur du traitement de la circulation (gares Haussmann pour Paris). Ordonnancement qui permet de traiter des îlots aux regards des façades. Un modèle de réorganisation de la ville autour de la mobilité.

XXème siècle, « ville-chaos » avec la reconstruction des centralités ( forum des Halles). Ville Chaos, genèse, apparitions et interventions de formes nouvelles ( Enquêtes publiques, Projets porteurs de nouveaux modèles …) .

L’évolution de la transformation de ce paradigme à travers l’histoire démontre bien des mutations de l’interprétation.

De nos jours, les populations à travers le monde sont majoritairement urbaines alors qu'avant elles étaient rurales. L'urbanisation est donc la représentation des faits de ce phénomène. Il faut donc penser le changement de l'urbain et travailler sur ce paradigme du chaos.

Nous pouvons constater que les mutations d’une interprétation sont inhérentes à un ensemble de ruptures de structures et de paradigmes.

L’interprétation est une mise en scène de l’esprit à travers le langage, dont la première opération est la représentation d’ un choix de mots et d’images.

A consulter : DES LIEUX AU PAYSAGE - L’ENTREE DANS L’ECONOMIE DU VIRTUEL Jacques Beauchard - septembre 1996 : http://www.univ-paris12.fr/www/labos/lss/Lieux-pays.html