Notes de HENRY Stéphane et Martine Gatineau

Les conceptions de l'encadrement Mme Humbert le 24 mars 2005

Plan :

| Les principaux modèles historiques et actuels du secteur social : du modèle familial et charismatique au modèle du "manager d'entreprises du social" et actuellement aux "entreprises soucieuses de la qualité du service rendu à l'usager" | |

| Que peut on dire du profil actuel des cadres du secteur social |

I- L'organisation du travail selon Eliott Jaques (il n’y a pas de « c »)

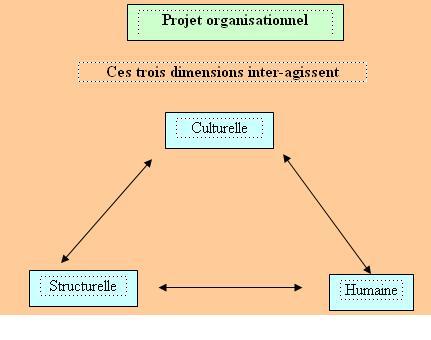

Les 3 dimensions : "structurelles, culturelles et humaines"

Pourquoi existe il cette organisation, pourquoi la nomme t-on institution, quelle est sa fonction ?

Le terme institution est généralement réservé aux valeurs fondamentales traduites dans la société, comme par exemple l’institution de la famille. Les institutions sont importantes pour la survie et le développement de la société, elles la définissent. C’est quelque chose qui est lourd, on n’en change pas tous les ans (cf. débats autour du PACS, de l’adoption etc. pour l’institution famille).

Hors, nos établissements, services sont appelés « institutions »…. !

Le terme « organisation du travail » est peu courant, peu usité, comme si, au travers de l’emploi du terme « institution » il y avait quelque chose d’immuable, « on est un peu éternel ».

L'institution au sens des établissements de notre secteur social, qui comprend toutes nos institutions au sens large y compris dans la prévention, qui semble quelque chose d'immuable, fondé sur des valeurs, et dans lesquelles l'organisation du travail n'était pas présente. Les conventions collectives sont relativement jeunes

Héritage culturel : notre secteur s’est fondé sur les valeurs humaines, la charité, le bénévolat. L’organisation du travail n’y était pas présente. C’est un milieu professionnel jeune, récent.

L’organisation du travail renvoie au statut du salarié.

"L'organisation" n'est pas familière dans le discours. Nous travaillons dans des organisations de travail avec des statuts juridiques différents : formes associatives, publiques, médico-social, territorial etc.

Dans le domaine des personnes âgées, sont apparues des sociétés privées qui ne sont pas sans effets sur l'organisation du travail. Ces structures ont des missions, des objectifs à atteindre.

Les missions

La mission est définit par plusieurs éléments.

a) la population reçue

La mission est définie par la population accueillie, par son aspect qualitatif (age sexe, caractéristiques familiales, problématiques, questions), par son aspect quantitatif (grilles de lecture sur une population donnée) En fonction de l'approche, il y aura des manières différentes de présenter une population

Les caractéristiques doivent être objectivables mais sont forcément traversées par nos conceptions : il faut travailler sur ce subjectif, l’énoncer.

b) cette mission doit être habilitée

La mission est aussi définie par une habilitation, qui est une autorisation de fonctionner auprès de tel public. Cette habilitation institue l’organisation.

a) et b) caractérise le projet d'intervention de prise en charge (le projet pédagogique, le projet de l'établissement, le projet associatif), avec quel type de statut, les valeurs fondamentales auxquelles se réfèrent l’institution ? Tout cela définit l’établissement dans lequel l’on travaille.

L’organisation du travail

Pour que cela puisse fonctionner, il faut s'appuyer sur une organisation de travail

3 grands axes s'articulent, s'opposent, s'interfèrent (Eliott Jaques, psychanalyste anglais)

Les dimensions structurelles, culturelles, humaines.

Il s'inspire beaucoup des travaux de M Klein[1] (concept d’angoisses primaires, archaïques, le bon et mauvais sein…).

Eliott Jaques a travaillé auprès de groupes (où il a mis à jour des mécanismes affectifs très archaïques) et comme consultant auprès d’une grosse industrie.

On peut aborder une organisation par les gens (formation etc.), par la structure (ex. : Taylor), mais on ne peut penser l’un sans l’autre.

Une organisation de travail peut s'aborder par les personnes qui y travaillent, mais aussi par la dimension structurelle (règlement, division du travail, Taylorisme)

1. La dimension structurelle

La structure c'est tout ce qui est formel.

- la division du travail : fiche d'évaluation, fiche de poste, organigramme, avec des critères. Elle de fait, plus ou moins formalisée.

- Le système d'autorité : la décision, les délégations

En tant que cadre il faut se poser la question de quelle est ma délégation sur les aspects financiers, recrutement, etc… et quelles sont les limites aux délégations fixées par le CA.

- Le dispositif de communication est un point très important du système structurel. Il est interne et externe, qui communique à l'externe (réunions, entretiens, formalisé ou non).

- Le système d'évaluation sur les salariés (entretiens individuels, fiche d'évaluation), sur le système global

- Le cadre réglementaire le droit du travail, le délégué du personnel, le plan de formation,

- L'architecture de l'établissement, l'environnement

La question est de savoir si est ce que cette organisation structurelle est pertinente par rapport à la mission

2. La dimension humaine

Il faut l'aborder d'un point vue groupal et individuel

Le bilan social est un outil qui permet de voir si les personnes sont diplômées, l'ancienneté, le turn-over, la pyramide des ages, le rapport quantitatif entre les employés et les cadres,

La dimension groupale

Le fonctionnement d'un groupe n'est pas la résultante de fonctionnement individuel.

Dans un groupe il existe un sentiment d'appartenance et des mécanismes affectifs, des dynamiques de groupes, qui se déroulent souvent à l'insu même des personnes de ce groupe.

Il faut s'interroger sur le sens de telle dynamique de groupe, du sentiment d'appartenance

3. La dimension culturelle

Elle est composée des valeurs, de l'histoire, et comment cette histoire peut jouer à l'insu des groupes et des personnes. Dans l'histoire, il y a aussi les évènements, les drames tant dans la population accueillie que vers les professionnels. Dans nos institutions, la mort, le passage à l'acte, le "border-line" la délinquance est plus fréquente que dans la population globale, tant dans la population accueillie que vers les professionnels. Le lieu est aussi porteur d'histoire. Les fondateurs, les mythes, les représentations et les images véhiculées.

Très souvent avant d'interroger la dimension structurelle et culturelle, on met en cause la dimension humaine comme source ou cause de dysfonctionnement.

Exercice sur la dimension structurelle

Dans le service public

Organigramme complexe

Découpage géographique

Plusieurs niveaux de hiérarchie et de décision

Des politiques différentes de management

La communication c'est aussi de la politique qu'est ce qui est transmis et a qui, par qui

Chaque organisation doit être étudiée avec précision, car il n'existe pas de généralités

La question des représentations : pour ceux de l'extérieur on pense que tout est égalitaire, alors que pour ceux dans l'intérieur ce n'est pas aussi égalitaire entre les différents départements,

Dans le service associatif

La taille les conventions, le positionnement politique des administrateurs,

Très faible formalisation des dispositifs structurels

On se réfère à une culture des associations, et aussi à des micros culture,

![]()

[1] Klein (Melanie), psychanalyste britannique, d'origine autrichienne (Vienne 1882 - Londres 1960). Pionnière de la psychanalyse des enfants, elle suppose dès la naissance un Moi beaucoup plus élaboré que ne le fait Freud, le complexe d'Œdipe se nouant plus tôt que ce dernier ne l'avait pensé (la Psychanalyse des enfants, 1932).