Travaux de groupe classés par fiche et dans l'ordre des sujets

pour préparation de l'oral du 17 mars 2005

Cette page sera régulièrement mise a jour au fur et à mesure que je reçois vos contributions de groupe. Si vous souhaitez faire une correction, avertissez moi par Mail indiquez moi le n° de la fiche à rectifier et la correction à faire.

FICHE 1 . : Naissance et évolution des sciences sociales....

Travail en groupe du 24.02.05 (Stéphane, j.luc, guilaine, lina, élodie)

Question n°1 :

A quels grands principes explicatifs pourriez-vous rapporter la naissance et l’évolution des différentes disciplines en sciences sociales et humaines ; selon ces principes décrivez ensuite les relations entre la sociologie et la psychosociologie en France et en Allemagne au moment de leur émergence en vous référant aux auteurs étudiés en cours.

La sociologie est née à la moitié du 19ème siècle, comme plusieurs autres disciplines (ensemble de lois et règlements qui régissent une matière ou une institution) ex : philosophie, histoire, ethnologie, anthropologie, linguistique.

La finalité : répondre aux questions de l’existence de l’homme (philosophie grecque –Aristote & Platon-).

Saint-Simon puis Auguste COMTE ont construit une pensée scientifique en se démarquant de la pensée métaphysique (rejeter tout ce qui est de l’ordre du divin).

La finalité d’Auguste COMTE est de réformer la société en évitant les troubles sociaux liés à la naissance de l’industrialisation (apparition de la question sociale dans les pays d’Europe).

Le paradigme du positivisme est la référence aux sciences dures. La preuve doit être recherchée par l’observation et le raisonnement.

Après le positivisme apparaît l’évolutionnisme avec DARWIN et SPENCER.

DURKHEIM construit un nouveau modèle de pensée : le fonctionnalisme, qui se base sur une vision organiciste de la société. Selon lui les individus agissent contraints par les règles sociales.

LEVY-STRAUSS développe l’idée structuraliste de recherche de la structure commune (comme en linguistique) aux phénomènes humains.

WEBER développe la sociologie compréhensive (théorie compréhensive et phénoménologie). Les acteurs possèdent le sens de leur action. Indéterminisme.

La discipline (sociologie) va se renouveler en France grâce à deux disciplines parallèles, l’anthropologie et l’ethnologie, qui vont faire évoluer la sociologie.

Nous avons pensé qu’il fallait diviser après l’évolutionnisme en deux développements distincts et contemporains avec d’un côté la France et de l’autre l’Allemagne mais nous n’avons pas eu le temps de finir.

FICHE 2 . : "Forme sociale"...

PLAN : LA NOTION DE FORME SOCIALE (Céline)

MOTS CLES

· Concept central dans l’œuvre de Simmel (cours du 02.01)

· Modèle de pensée (même cours)

· Dimension individuelle (cours : la sociologie de Simmel)

· Organisation sociale (les 4 types de formes sociales)

Cours du 02.01

· Phénomènes microsociaux :

Ex de formes sociales : la mode, l’argent

· Histoire de la sociologie T 1

· Histoire des idées

La sociologie de Georg Simmel

![]()

LES FORMES DE LA VIE EN SOCIETE:

SIMMEL OU L'ÉTRANGER

Georg Simmel (1858-1918)

Son rayonnement intellectuel malgré une carrière académique plutôt lente

Ses domaines de réflexion: épistémologie, sociologie et philosophie de la culture

Quel est l'objet de la sociologie?

Les formes sociales

"Une sociologie proprement dite étudiera seulement ce qui est spécifiquement social, la forme et les formes de l'association en tant que telle, abstraction faite des intérêts et des objets particuliers qui se réalisent dans et par l'association"

Deux catégories centrales :

ü Celle de Vergesellschaftung, ou l'association en tant qu'entrée en société

ü Celle de Wechselwirkung, ou l'action réciproque des individus les uns par rapport aux autres

![]() Perspective relationnelle vs

perspective substantialiste (ou le souci de dépasser

l'opposition entre individu et société)

Perspective relationnelle vs

perspective substantialiste (ou le souci de dépasser

l'opposition entre individu et société)

![]() Forme, modèle, portrait,

idéal-type: des notions équivalentes pour désigner la même démarche?

Forme, modèle, portrait,

idéal-type: des notions équivalentes pour désigner la même démarche?

![]() Émile Durkheim, critique sévère:

un projet commun, une lecture partiale, un rejet définitif

Émile Durkheim, critique sévère:

un projet commun, une lecture partiale, un rejet définitif

SOCIOLOGIE. ÉTUDES SUR LES FORMES DE LA SOCIALISATION (1908)

Un livre où on découvre la continuité de la réflexion simmelienne sur plusieurs questions:

la sociologie, fille et analyste de la modernité

l'objet de recherche n'est pas donné, il est construit le tout n'est rien que l'interdépendance des parties

l'individu comme point de départ, certes, mais l'individu situé, pris dans un contexte relationnel

des études empiriques plutôt que des considérations de principe.

Deux études parmi d'autres:

La fonction intégratrice du conflit

La figure de l'étranger: mobilité, objectivité et généralité définissent sa position relative par rapport à autrui

Un leitmotiv: "L'homme entre dans des relations de vie avec autrui, d'action pour, avec, contre autrui, dans des situations en corrélation avec autrui, c'est-à-dire qu'il exerce des effets sur autrui et subit ses effets"

La société comme un ensemble de relations qu'à la fois nous produisons et qui nous produit

Ou

la redécouverte de Simmel par la sociologie contemporaine: quelques remarques à propos de "l'individualisme méthodologique"

Arguments

Quelles sont les deux catégories centrales de la sociologie "formale" telle que la conçoit Simmel, et à quel type de situations s'appliquent-elles?

Selon quels critères Simmel définit-il la position de l'étranger et en quoi s'agit-il là de l'analyse d'une "forme" sociale?

Le parallèle possible entre les notions de "forme" chez Simmel et d' "idéal-type" chez Weber

La différence entre perspective relationnelle et perspective substantialiste en sociologie

![]()

FICHE 2 Les Formes sociales Travail Personnel Martine Gatineau

La notion de « forme sociale » chez Simmel

D’après Julien Freund dans sa préface à Sociologie et épistémologie de Georg Simmel.

Forme : au sens Simmelien, modélisation permettant de rendre intelligible tel ou tel fait social. Rejet des interprétations de type « réaliste ».

Notre subjectivité se heurte à une double objectivité :

-celle de la nature ;

-celle des formes sociales (art, religion, sciences, politique ou économique).

Les formes sont des productions de l’esprit, mais elles se détachent de lui pour subsister dans leur propre autonomie, indépendamment de l’âme qui les a créées et, par conséquent, indépendamment de chaque individu dont le vie est limitée dans le temps, de sorte qu’il peut les accepter ou les refuser durant son existence.

Sujet : l’âme individuelle.

Objet : l’ensemble des formes créé par le sujet mais qui continue sa propre vie.

Les formes, œuvre de l’esprit, acquièrent une autonomie, non plus rien de subjectif, c’est un esprit objectivé. Deviennent des formes objectives de l’esprit que l’âme subjectivise.

Théorie de la forme

est une représentation symbolique ou matérialisable dans des institutions, qui unifie sous son vocable une diversité de phénomènes ou une diversité d’aspects d’un même phénomène ou d’une même activité

sans cesse d’autres formes se substituent à des formes existantes ;

la forme est aussi de l’individuation (trace les limites des objets), chaque individualité se comportant comme un tout faisant partie d’un tout. Elle peut inclure des contradictions. Si la religion ou la politique sont des formes, elles incluent inévitablement les oppositions et les contestations qui peuvent les déchirer.

Succession : série, période, tradition ;

Coexistence : actions réciproques.

Incessantes transformations : Ex. : politique :

|

Différents régimes |

institutions, lois au cours des siècles |

|

Forme permanente |

nouvelles formes |

|

Religiosité |

rites, cérémonies etc. |

|

Famille |

clan, moderne, monoparentale |

|

Forme |

infinités de contenus |

2) les formes se détachent de l’être vivant qui les créent pour devenir autonome et lui survivre.

Il n’y a pas de vie sociale ou culturelle qui n’engendre des formes.

Si l’action réciproque est une condition nécessaire de toute socialisation, elle n’est pas suffisante. Il faut en plus qu’elle s’inscrive dans une unité, une forme. L’amour ou le travail par exemple comportent une action réciproque, mais ils ne sont pas encore une socialisation.

Il entend par matière ou contenu d’une socialisation les raisons d’agir des individus, aussi bien que les intérêts que les pulsions, les inclinations ou les objectifs.

La sociologie est la science qui en vertu de l’abstraction qui lui est propre s’occupe des formes de la socialisation ou de la société en général, indépendamment des contenus. Il est cependant entendu qu’une même forme peut reposer sur des contenus différents, comme un même contenu peut s’exprimer dans des formes différentes. Tout comme on peut faire de la politique pour des motifs différents ou des intérêts divergents, l’intérêt économique peut inversement adopter la forme de la concurrence ou de la planification.

Les formes de socialisation ne sont jamais vides puisqu’elles varient avec les actions réciproques des individus qui y déposent le sens de leur action. Dans ces conditions, la sociologie est incapable de rationaliser les formes, à l’instar de la géométrie.

Les formes de socialisations dépassent les individus qui y inscrivent chaque fois leur activité singulière et subjective.

Ce sont des formes qui subsistent indépendamment du contenu qu’on leur donne chaque fois, à chaque génération ou à chaque époque (ex.de la religion).

La sociologie est à la fois une science objective et une science humaine (qui ne peut échapper à la philosophie).

FICHE 3 Beauchard Décrire les étapes de l'interprétation par la représentation, donnez un exemple

Groupe : Stéphane, martine, Julien, céline, pocho

Introduction : RDA

R étant la la représentation 1 ère étape de l'interprétation pour rappel :

|

Questions |

Méthodes |

|

La représentation |

Expression des images, des mises en scènes, des situations |

|

La distribution |

Observation des faits dans l'espace - lieu, et dans le temps |

|

L'attribution du sens |

par le biais des habitudes et des rituels,Comprendre les valeurs en partant d’un rituel va nous permettre de saisir la valeur contraire - Antagonisme des valeurs. |

Les étapes de la représentations peuvent être :

1) La perception immédiate : ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends ou le signal (traitement de l'information par les sens)

2) Ces différentes perceptions me font penser à des choses en relation avec ce que je suis, mes valeurs, mes expériences, ma mémoire, mes souvenirs qui font sens pour moi ou pré représentations, nous avons une idée inconsciente du geste ou autre action à réaliser ou non (les doigts de la main s'écartent "naturellement" pour prendre un verre)

3) Identification plus ou moins précise de l'objet, cela suppose que l'on possède un lexique mental fait de catégories stables

La rupture que nous pouvons opérer peut nous permettre de nous placer en situation d'observateur, qui travaille en connaissance de cause sur l'objet à étudier, comme si nous mettions "de coté" cette représentation (hypothèse de stéphane)

FICHE 4 Beauchard Observer...

Fiche 4 de Mr Beauchard groupe d'Annick

Que signifie observer ?

Est ce que l'observation est concomitante de l'analyse ?

Donner un exemple.

Voici quelques pistes de réflexions...

Observer c'est répondre à qui quoi ou comment ...

On observe des lieux, des personnes, des comportements, des territoires, des faits, des habitudes, des rituels...

C'est faire un relevé de données.

C'est rendre compte des éléments qui constituent l'objet, le territoire de l'objet, l'interaction objet sujet.

Il faut tenir compte des interactions entre observé et observateur.

Analyse c'est prendre du recul

Utiliser des modèles d'interprétations

Cela créer une mutation du regard, et de l'interprétation, cela modifie le regard

L'observation des faits est subjective

L'observation est parfois concomitante de l'analyse car l'observateur peut être actif, en interaction avec l'observé. (cf. Touraine) C'est alors une analyse partielle.

L'observation n'est pas concomitante de l'analyse dans une démarche scientifique. L'observateur est en retrait, il est extérieur au sujet.

FICHE 5 . L'état a t-il encore les moyens des ses ambitions ?

Groupe : Stéphane, martine, Julien, céline, pocho

Nous avons eu quelques difficultés à traiter ce sujet, car nous avions trop de chose à dire

En substance, il faut parler en intro du passage de la monarchie à un état moderne qui récupère outre les fonctions régaliennes propres à la monarchie, les fonctions économiques et sociales(héritage de l'église).

Lire le document que nous a donné M.. p24 sur "La Métamorphose de l'État" pour comprendre ce qu'est un État et comprendre ses ambitions.

A la question est ce que l'état a encore les moyens de ses ambitions, la réponse ne peut pas être tranchée, ni catégorique, elle dépend des ambitions que défend cet État. Les ambitions sont aussi mises à mal par l'Europe et la mondialisation. Nous vous conseillons de re-travailler cette question tant la réponse est incomplète...

FICHE 6 . L'état providence en crise ?

Voici un texte que j'ai trouvé sur internet qui peut constituer une forme de réponse possible ! (Stéphane)

L'État-providence

L'expression « État-providence » désigne l'ensemble des interventions de l'État dans le domaine social, qui visent à garantir un niveau minimum de bien-être à l'ensemble de la population, en particulier à travers un système étendu de protection sociale. On l'oppose couramment à celle d'« État gendarme ou protecteur », dans laquelle l'intervention de l'État est limitée à ses fonctions régaliennes. Cependant, d'après Pierre Rosanvallon, l'État-providence en est, en réalité, « une extension et un approfondissement ».

L'expression « État-providence » aurait été employé pour la première fois dans un sens péjoratif par le député Emile Ollivier en 1864, afin de dévaloriser la solidarité nationale organisée par l'État par rapport aux solidarités professionnelles traditionnelles. En effet, le développement économique et l'évolution des rapports sociaux conduisent alors l'État à remplir une fonction de régulateur social de plus en plus importante, et certains observateurs craignent que la solidarité nationale n'empiète sur les solidarités traditionnelles (familles, communautés...).

Pourtant, en France, l'État s'est longtemps limité à un rôle d'assistance : jusqu'au début du XXème siècle, en effet, la bienfaisance publique a remplacé la charité de l'Eglise chrétienne, mais demeure réservée aux personnes dans l'incapacité de travailler (enfants, vieillards et infirmes). La protection des travailleurs repose sur la prévoyance individuelle, ou sur une protection collective d'initiative privée (mutuelles de salariés, institutions patronales).

C'est à la fin du XIXème siècle que se substituent dans certains pays d'Europe les premiers systèmes d'assurance sociale (destinés à protéger les salariés contre les risques liés à la vieillesse, à la maladie ou aux accidents du travail) aux anciens systèmes fondés sur l'assistance.

Une première ébauche de l'État-providence (le Sozialstaat ou « État social ») voit le jour en Allemagne. Le chancelier Bismarck y met en place un système d'assurances sociales afin de contrer l'influence grandissante du socialisme au sein d'une classe ouvrière en plein développement. L'État se voit assigner une mission nouvelle : promouvoir le bien-être de tous les membres de la société. Sont ainsi mises en place l'assurance maladie (1883), l'assurance contre les accidents du travail (1884), et l'assurance invalidité et vieillesse (1889). Initialement destinées aux ouvriers dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond, ces assurances sociales sont progressivement étendues aux autres catégories professionnelles, tout en restant soumises à des conditions de ressources.

Cette première grande conception de l'État-providence, fondée sur l'assurance des revenus du travail, se diffuse en Europe. En France, elle se manifeste par la loi sur la réparation des accidents du travail (1898), puis par la loi sur les assurances sociales (1930) qui prévoit une couverture des risques vieillesse, maladie, maternité, décès et invalidité.

Dans le même temps, aux États-Unis, le président Roosevelt fait adopter en août 1935 le « Social security act », qui prévoit notamment l'instauration d'un système de pension pour les travailleurs âgés de plus de 65 ans.

Une deuxième grande conception de l'État-providence fait son apparition en Angleterre avec le rapport de Lord William Beveridge intitulé « Social Insurance and Allied Services ». Paru en 1942, ce document développe la notion de Welfare State (ou « État de bien-être »). Il rejette le système d'assurances sociales réservées aux seuls travailleurs ainsi que le principe d'une assistance limitée aux plus démunis, et introduit l'idée d'une protection universelle de tous les citoyens financée par l'impôt. Il plaide pour un système de Sécurité sociale à la fois :

- généralisé : chacun, par sa seule appartenance à la société, doit avoir le droit de voir ses besoins minimaux garantis par la solidarité nationale ;

- unifié : une seule cotisation est nécessaire pour accéder aux différentes prestations ;

- uniforme : les prestations sociales sont les mêmes pour tous ;

- centralisé : le système est géré par un organisme public unique ;

- global : le système regroupe l'ensemble des aides et des assurances.

Le système français de Sécurité sociale initié par le juriste Pierre Laroque en 1945 s'inspire de ces deux grandes conceptions : il conserve la logique d'un système assurantiel, financé par des cotisations des travailleurs, mais vise à la mise en place d'un système généralisé, centralisé et global de sécurité sociale.

Après la Seconde Guerre mondiale, l'intervention de l'État dans l'économie et la société prend toute son ampleur, avec la généralisation des systèmes de Sécurité sociale et la mise en place des politiques de redistribution des revenus. Elle se traduit notamment par une hausse importante de la part des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale dont le taux passe ainsi de 10 % du PIB, au début du XXème siècle, à plus de 50 % du PIB dans certains pays européens. Mais le ralentissement de la croissance au milieu des années 1970 et la modification du contexte économique suscitent des interrogations sur cette intervention, qui semble confrontée à une crise d'une triple nature :

Une crise de solvabilité.

Le financement de la protection sociale est rendu de plus en plus difficile, en raison du ralentissement de la croissance et de l'augmentation des besoins sociaux. Ces difficultés se traduisent par une progression continue du taux de prélèvements obligatoires.

Une crise d'efficacité.

Les inégalités se creusent malgré l'effet redistributif de la protection sociale ; les dispositifs mis en place dans le passé paraissent de moins en moins adaptés aux besoins d'une société qui s'est beaucoup transformée (ex des retraites ou des politiques familiales) ; enfin, les prélèvements effectués sur l'activité économique semblent, pour certains, contre-productifs, et nuiraient à la croissance.

Une crise de légitimité.

La solidarité nationale fondée sur un système de protection collective semble se heurter à une montée des valeurs individualistes. En effet, les mécanismes impersonnels de prélèvements et de prestations sociales, caractéristiques de l'État-providence, ne satisfont plus des citoyens à la recherche de relations moins anonymes et d'une solidarité davantage basée sur des relations inter-individuelles. L'État-providence doit également affronter l'effacement des cadres collectifs de cohésion (solidarités nationale et professionnelle) devant la montée des logiques de privatisation du risque.

Les difficultés de financement de la protection sociale, les doutes quant à son efficacité et à sa légitimité caractériseraient, selon certains, une « crise de l'État-providence ». Un tel constat doit malgré tout être nuancé. En effet, si les limites rencontrées depuis une vingtaine d'années par les différents systèmes d'État-providence démontrent la nécessité d'engager des réformes profondes, l'État et ses systèmes de régulation collective demeurent aujourd'hui les meilleurs garants de la cohésion sociale. L'État-providence doit certes adapter son intervention aux évolutions de son environnement économique (concurrence sociale dans une économie mondialisée, vieillissement démographique, nouveaux comportements économiques et sociaux) et répondre de manière adéquate à l'émergence de nouveaux besoins sociaux (exclusion, dépendance), mais il demeure le socle d'un véritable « modèle social européen ».

FICHE 7 . La notion d'acteur...

Groupe Stéphane D, Cécile, ...

II Du plus au moins d’acteur

Boudon : acteur=individu/liberté d’action/choix rationnels

En groupe

Crozier : sociologie des organisations

Acteur=individu/rôle/statut/pouvoir/stratégies

ou groupe

Touraine : sociologie de l’action

Acteur=mouvement social//conflit/historicité

Puis retour à la notion d’individu acteur avec la fin des grands mouvements sociaux

Émergence de la notion de sujet (indépendant de la contrainte sociale) à l’opposé extrême du modèle Durkheimien.

Bourdieu : issu du marxisme

Acteur=agent ; rapport dominant/dominé

Conflits de classe ; déterminisme

![]()

Fiche n 7 . : La notion d'acteur dans les différents modèles théoriques contemporains

(Travail personnel - Stéphane)

Parmi les modèles contemporains il convient de citer 4 auteurs Crozier, Bourdieu, Boudon et Touraine, qui se sont tous les quatre intéressés à la notion d'acteur.

|

Auteur |

Modèle théorique |

Notion d'acteur |

|

BOUDON

|

Individualisme méthodologique |

L'acteur est libre dans ses actions et les choix qu'il effectue sont rationnels, cependant nous pouvons dire aussi que l'acteur rationnel de R. Boudon n’est pas libre puisque son comportement est conditionné par la logique de la situation… C'est à dire, que le sujet selon Boudon est responsable de ses choix mais en est il n'en est pas vraiment l'auteur, car déterminé par sa classe sociale qui le conduira a faire tel choix plutôt qu'un autre. Il possède une stratégie limitée à sa culture. |

|

Crozier |

La sociologie des organisations |

Crozier désigne par l'acteur un individu ou un groupe La sociologie des organisations va considérée l'acteur à la fois contraint par le système et possédant une certaine liberté dans le sens où il peut se trouver des marges de manœuvre limités à un cadre, pour opérer des stratégies lui donnant du pouvoir. Les acteurs se placent dans une "rationalité limitée |

|

Touraine |

Sociologie de l'action |

L'acteur n'est pas séparé des rapports sociaux qu'il engendre Il conçoit l'acteur dans un rapport social conflictuel, Il n'existe pas de rapport de d'égalité, Toutes les relations sociales que l'acteur entretient sont hiérarchiques. L'individu/acteur est capable de maîtriser son historicité, se sert du passé pour construire son histoire J'entends par acteur celui ou celle qui modifie son environnement plus qu'il n'est déterminé par lui. Acteur=mouvement social//conflit/historicité Puis retour à la notion d’individu-acteur avec la fin des grands mouvements sociaux Emergence de la notion de sujet (indépendant de la contrainte sociale) à l’opposé extrême du modèle Durkheimien. |

|

Bourdieu |

|

L'acteur, ou plutôt l'agent n'est pas maître de lui-même. pour lui, l’homme est déterminé dès sa naissance par la classe à laquelle il appartient. Cette notion renvoie à l’individualisme et à l’individu. L'habitus est à l'œuvre à tous les instants de la vie de l'agent, qui ne peut pas échapper au système de dispositions à agir, percevoir, sentir et penser d'une certaine façon, intériorisées et incorporées par les individus au cours de leur histoire. L'acteur est enfermé dans ce système Il existe des rapports de domination entre acteurs |

FICHE 8. L'échec scolaire ...

Comment traiter de l'échec scolaire dans les modèles fonctionnaliste, marxiste, de l'individualisme méthodologique ou de la sociologie compréhensive ?

Travail personnel de Stéphane et Martine

|

Les modèles de pensée |

Leurs questionnements |

Les Méthodes |

Applications sur le terrain |

|

|

|

|

|

|

Les fonctionnalistes E. Durkheim |

Selon E.

Durkheim, l’école en tant qu’institution a pour fonction essentielle

d’inculquer aux enfants les valeurs morales qui régissent la société ;

l’école transmet des idéaux collectifs. Il s’agit de socialiser les

nouvelles générations en leur transmettant les normes dominantes de la

société dans un système méritocratique. Ils considéreraient l'échec scolaire comme un fait social, dont il faudrait rechercher la cause dans les faits sociaux antécédents l'échec scolaire étant lui même l'antécédent de la violence à l'école - ou alors un groupe malade qu'il conviendrait de soigner pour qu'ils puissent de nouveau être intégrer au grand corps que constitue la société globale Définition du Fait. Recherche de la cause de l’échec scolaire ? (Qu’est-ce qui fait que ?) et son incidence sur la société |

statistiques, méthodes quantitatives

|

Loi sur la prise en compte de l'échec scolaire et comment y remédier |

|

Chez les marxistes |

Si l'on prend Bourdieu comme étant le plus proche de la philosophie Marxiste, l'échec scolaire trouverait sa cause dans l'habitus , où les élèves en échec scolaire sont majoritairement des enfants issus de milieux n'ayant pas acquis la culture des dominants, ils auraient alors à déployer un effort considérable pour se mettre au niveau des élèves qui possèdent déjà cette culture. Ceux qui resteraient au bord du chemin seraient en échec scolaire Quelle est l’influence du statut socio-économique et culturel de la famille dans l’échec scolaire ? Concept d’habitus : ce qui conditionne les comportements par un système de représentations. |

statistiques, méthodes quantitatives

|

|

|

Chez Weber |

Il s'attacherait à comprendre le phénomène, comprendre pourquoi quelques élèves seraient en échec scolaire Comprendre la réussite différentielle dans l’enseignement (primaire). S’agit-il de facteurs cognitifs ou sociaux ? |

entretien qualitatif Il ferait peut être un idéal type de l'élève en échec scolaire |

|

|

Pour Boudon l'individualisme méthodologique |

Le phénomène social de l'échec scolaire est selon l'individualisme méthodologique la conséquence des comportements individuels. En fonction de leur origine sociale, les individus ont en moyenne une réussite scolaire plus ou moins bonne. Les effets culturels de l'origine sociale mais aussi et surtout les différences dans la logique des motivations induite par l'origine sociale ont pour conséquence d'engendrer un inégal investissement scolaire en fonction de l'origine sociale. Cela expliquerait en partie seulement l'échec scolaire. Le coût engendré par une scolarité longue est perçu différemment selon la classe sociale à laquelle appartient l'élève. Les inégalités scolaires seraient le résultat de l’agrégation des décisions résultantes des calculs faits par les adolescents et leurs familles aux différents points de bifurcation scolaire. L’échec scolaire serait du à un héritage culturel et à un effet de position sociale. |

analyse de trajectoires individuelles et statistiques |

|

FICHE 9 Moncomble Interpréter en sciences sociales ...

Fiche 9 Moncomble groupe d'Annick

Sujet n° 1 L'interprétation en sciences sociales : démarches postures, opération, enjeux et risques.

Interpréter est l'acte de l'esprit qui tente de rendre intelligible les êtres les choses, en introduisant une rationalité.

Pour interpréter il est nécessaire de tenir compte du contexte historique.

Les trois étapes de l'interprétation sont

La représentation

La distribution

L'attribution de sens;

La démarche : Le contrôle du processus de chaque étape est important.

Délimiter le champs, choix de l'objet, séparer l'objet de ce qui ne nous intéresse pas

L'objet renvoie à un modèle d'interprétation et inversement.

Postures:

Tenir compte des présupposés, des tabous.

Avoir une distance critique

Opération : la méthode utilisée est dépendante du modèle d'interprétation.

Les statistiques, l'entretien...

Enjeu : bien choisir l'attribution du sens.

Risques et limites

Les tabous et la subjectivité de l'objet étudié

Un modèle d'interprétation n'explique pas tout.

Le rapport objectivité et subjectivité dans l'analyse du sujet traité. (Attitude moniste ou dualiste)

FICHE 10 Sociologie scientifique différence Durkheim et Weber

FICHE 10 F MONCOMBLE SUJET N 2 GROUPE DE LINA

FONDEMENTS ET POSTURES DE DURKEIM ET WEBER

DURKHEIM (1858-1917) ET WEBER (1864-1920) portent une même interrogation sur le devenir de l’homme dans la société moderne. Pourtant, leurs analyses sont souvent dissemblables et renvoient à des conceptions différentes de la société.

|

|

Sociologie wébérienne |

Sociologie durkheimienne |

|

Représentation de la société |

La société peut s’étudier comme la résultante de l’action des individus |

La société peut s’étudier comme une réalité extérieure aux individus |

|

Représentation de l’individu |

Acteur social intentionnel et intéressé |

Agent social qui intériorise et exprime les normes de la société |

|

Objet de la sociologie |

Science de l’action sociale |

Science des faits sociaux |

|

Méthode |

- Compréhension et explication - Prise en considération de la subjectivité de l’acteur |

- Explication - « Disséquer les faits » - Rejet de la subjectivité de l’acteur |

|

Modèle de référence |

Les sciences de la culture |

Les sciences de la nature |

|

Construction des instruments de la connaissance |

Le modèle de l’idéal-type |

L’appareil statistique |

|

Objectif privilégié |

Recherche : - de la pluralité des causes - des régularités sociales - de l’adéquation entre une configuration historique et l’idéal-type |

- Recherche de la cause (monocausalisme) et de la fonction - Établissement de lois sociales générales

|

|

Risques |

Excès de relativisme |

Excès de déterminisme |

FONDEMENTS DE LA SOCIOLOGIE WEBERIENNE

Max Weber définit la sociologie comme « une science qui se propose de comprendre par interprétation l’activité sociale et par là d’expliquer causalement son déroulement et ses effets »

L’analyse de l’action sociale constitue donc l’objet central de l’analyse wébérienne.

L’action sociale n’englobe pas l’ensemble des activités mais uniquement celles orientées par rapport à autrui.

L’approche wébérienne va donc privilégier la recherche des motivations de l’acteur. CES MOTIVATIONS peuvent être rangées en deux catégories : celles invoquées par les acteurs et celles découvertes par le chercheur. Il construit pour ce faire 4 idéaux- types, instruments privilégiés de la recherche du sens et de l’explication causale.

Faible conscience du sens de l’orientation de l’action

-Comportement traditionnel : par coutume, par habitude

- Comportement affectuel : par sentiment, par émotion

Forte conscience du sens de l’orientation de l’action

- action rationnelle en valeur : par conviction

- action rationnelle en finalités : par confrontation rationnelle des moyens et des buts

FONDEMENTS DE LA SOCIOLOGIE DURKHEIMIENNE

Fonder la sociologie comme une science et expliquer la fonction et les facteurs de la cohésion sociale

Le fait social est extérieur à l’homme parce qu’il préexiste à l’individu lorsqu’il naît et qu’il perdure après sa mort

Le fait social s’impose à l’homme comme une contrainte : non respect des règles de la vie sociales = sanctions de la société, et respect de ces règles conditionne la réussite des actions entreprises

![]()

Travail personnel Stéphane

Fiche 10 : Pouvez développer quelques fondements et postures spécifiques à la sociologie scientifique telle que définie par M.Weber en la distinguant par exemple de celle de Durkheim?

Fondements de la sociologie weberienne et distinction avec durkheim

Sur les fondements de la sociologie Weberienne, Weber contrairement à Durkheim s'efforce de comprendre l'activité sociale (c’est-à-dire l’action d’une société sur elle-même) à partir de l'interprétation.

- L’action sociale comme objet de la sociologie n’est pas uniquement l’ensemble des activités sociales, c’est aussi la politique, l’économie, l’art, l’esthétique…les activités qui sont orientées par rapport à autrui. Les figures de l’altérité sont variées. La sociologie = le rapport à l'altérité - ce n'est pas l'ensemble des activités humaines, ce sont celles qui sont "orientées" par autrui.

- WEBER ne va plus prendre la Société comme un déterminisme mais va réfléchir sur les comportements sociaux des individus. Pour cela, il va s’appuyer sur plusieurs courants importants et dominants en Allemagne au XIX ème, en particulier la phénoménologie.

- La phénoménologie consiste à s’interroger plus sur l’individu que sur l’objet ; c’est à dire, à s’intéresser sur la conscience de soi, à la subjectivité du sujet et à toute l’intervention de l’esprit humain face à la perception de l’objet en question.

Pour Durkheim, la société est un système social composé de sous-systèmes (économique, culturel, politique etc…) cohérents et articulés entre eux. La société est en interaction avec les individus

Caractéristiques de sa pensée

Weber a sa vision du monde :

a) Principe de dispersion méthodologique = chaque objet appelle sa méthode. Il n'y a donc pas de pensée et causalité unique. C'est le principe des antagonismes interactifs, une pensée de la société conflictuelle. (Penseur de la pensée conflictuelle). Il amène une séparation entre les différents ordres : la morale n'est pas la politique, etc... Durkheim, pose le principe du fait social, et toute chose doit être étudiée comme un fait social. Il écarte de fait l'interaction.

La science dans son état actuel est soumise a d'incessantes corrections. La science est une connaissance non finie. Elle est donc une activité de recherche réversible et dynamique.

Principe d'indivisibilité de la connaissance. Il n'existe pas de système définitif : une science ne se développe pas indépendamment les unes des autres. Tout système est un point de vue donné opposable à d'autres points de vue justifiés.

La morale et la politique ont des logiques propres et sont donc forcément conflictuelles. Il n'y a rien d'universel. Pour Durkheim, ce sont des sous-systèmes faisant partie de la société globale.

A propos de science Weber dit que le seul crédit est une anticipation utile

Pour Weber, le savant doit unifier provisoirement un certain nombre de relations.

b) Principe de limitation du champ

Le signalement des données est provisoire. Avec Weber on ne peut pas utiliser la notion de reproduction contrairement à Durkheim qui cherche à vérifier et à démontrer, à partir des données stables le principe de reproduction, telles qu'il a pu l'établir dans le "suicide", en utilisant les statistiques pour démontrer ses hypothèses.

Weber n'utilise pas cet instrument; il cherche à montre des homologies (identité) de structures entre deux phénomènes. On peut alors établir une relation de cause à effet entre eux. En utilisant cette méthode, il essaye de voir les correspondances entre la religion protestante et le capitalisme. Il établit qu’il existe une identité entre les valeurs du capitalisme et celles du calvinisme. Pour Weber l'éthique protestante a favorisé le capitalisme. il utilise plutôt l'analyse du récit, de l'entretien. Il construit des idéal-types.

c) Le principe de dissociation radicale :

Entre la science et la politique

entre la valeur et le fait

entre la volonté et le savoir avec comme objectif de délimiter l’essence logique des deux actions dans leur domaine respectif (ex. : le savant et le politique). Pour Durkheim, ce sont des sous-systèmes de la société globale dont le principe est la dépendance aux uns et aux autres sous système qui dépendent eux-mêmes du système principal : la société globale.

Fiche 11 Économie RTT et Chômage

Fiche 11 : Dans quelle mesure la réduction du temps de travail est susceptible de diminuer le chômage ?

Travail personnel de Stéphane

La réduction du temps de travail est une mesure qui fixe la durée légale hebdomadaire à 35 h, durée maximale :

ü pour les entreprises de plus de 20 salariés avant le 1/1/2000

ü pour les entreprises de 20 salariés ou moins avant le 1/1/2002.

Dans la première loi, Aubry 1, figurait l’obligation de créer 6 % d’emplois pour 10 % de baisse du temps de travail. Cette loi prévoit des aides sous forme d’allégement de charges.

Dans la seconde, les subventions ne sont soumises qu’à la signature d’un accord où serait mentionné le nombre d’emplois "créés ou préservés".

Loi Aubry 1 : loi d’orientation et d’incitation : prévoit des aides sous forme d’allégement de charges.

La Loi Aubry 2 (2000-37 du 19/1/2000) : incite à la négociation. Les objectifs sont la création d’emploi.

Selon le schéma néoclassique, la baisse du temps de travail pour les salariés ne peut pas entraîner une diminution de l'offre de travail. Au contraire même l'offre de travail va devenir mécaniquement plus importante, et les entreprises pour maintenir le niveau de leur activité devraient nécessairement embaucher, ou éventuellement trouver une nouvelle organisation de travail. Cependant, en baissant le temps de travail, on augmente le coût du travail, rendant de fait la mesure moins efficace. Afin de compenser le surcoût par les entreprises à embaucher des salariés, dans la loi Aubry 1, les entreprises pouvaient obtenir des aides de l'Etat pour embaucher, geler ou modérer le salaires, si justement elles optaient pour ce premier dispositif. En cela, le chômage a pu diminuer entre 1997 et 2000. 350.000 emplois créés ou sauvegardés par le réduction du temps de travail. 600.000 emplois étaient néanmoins annoncés avant le passage aux 35 heures.

La baisse du temps de travail n'entraîne pas une baisse des revenus, qui sont garantis, notamment dans la loi Aubry 2.

Dans le schéma keynésien, en théorie, la propension à consommer devrait rester au même niveau ; les entreprises ne devrait pas faire appel a de la main d'œuvre supplémentaire. la consommation a augmenté en même temps que la baisse du temps de travail, notamment dans certains secteurs comme le loisir et l'hôtellerie qui ont vu leur activité augmenter. L’objectif premier de la réduction du temps de travail (RTT) est bel et bien de réduire le chômage par la création d’emplois. Or, qui dit création d’emplois dit hausse globale de la consommation - selon l’équation plus d’emplois = plus de revenus = plus de consommation. « Un chômeur consomme 25 % de moins qu’un actif, à revenus équivalents »

Les chiffres :

3 % d’augmentation du pouvoir d’achat/an sous le gouvernement Lionel JOSPIN avec 4 heures travaillées en moins pour la moitiés des salariés

1,3 %

d’augmentation du pouvoir d’achat sous le gouvernement RAFFARIN

avec 220 000 chômeurs en plus et 40 000 emplois en moins en France.

Les entrepreneurs supposant des perspectives économiques plus clémentes, vont donc avoir une demande effective plus importante. Dans cette optique où la consommation est relancée par la baisse du temps de travail, ou la demande effective s'accroît, le demande de main d'œuvre des entreprises va elle aussi accompagner le mouvement.

Un petit texte supplémentaire de la CFDT

350 000 emplois créés. Dans une telle

ambiance, c’est avec des chiffres précis que François Chérèque est intervenu.

Pour rappeler d’abord l’effet bénéfique de la législation

RTT sur le dialogue social : 212 accords de

branches, plus de 72 000 accords d’entreprises ont été conclus. Mais les

attaques les plus vives sont surtout orientées sur les questions d’emplois, de

coût, de compétitivité. Et pourtant. Quelque 350 000 emplois ont été créés, et

50 000 sauvegardés. « À quel coût ? »,

s’indignent les pourfendeurs des 35 heures. Les allègements de charges liés aux

accords RTT ont certes représenté 10 Md€ en

2002. Mais la loi Fillon de juillet 2003 a programmé leur disparition au 1er

juillet 2005. Et elle est plus onéreuse, puisque les aides “ bas salaire ”

qu’elle institue « s’élèveront alors [ en 2005

] à 15 Md€, sans aucune garantie d’effet sur l’emploi »...

Le coût de la RTT est aussi compensé par

des gains. « Les embauches ont amené des

cotisations sociales supplémentaires pour la Sécurité sociale, les caisses de

retraites, etc. », a souligné François Chérèque. L’amélioration des

comptes de l’Assurance-chômage, les rentrées d’impôts supplémentaires, une

consommation et une croissance

revigorées sont également à mettre au crédit du “ phénomène ”

RTT. Reste le débat sur la compétitivité

des entreprises, qui aurait souffert des 35 heures. Or, ce n’est pas le cas.

L’annualisation du temps de travail, le passage au travail en équipes, le

maintien des 39 heures avec congés supplémentaires...

« une multitude de formules ont été élaborées

dans les entreprises pour s’adapter aux réalités ». Et au final, la

productivité des salariés français reste l’une des plus élevées du monde. Avec

la modération salariale et les allègements de charges, elle a compensé

totalement la hausse du coût du salaire horaire. Seul point noir, a confirmé le

secrétaire général, la fonction publique, où l’État n’a pas pris ses

responsabilités pour appliquer la RTT dans

de bonnes conditions, en prenant en compte à la fois l’organisation du travail,

l’amélioration du service rendu au public et la création d’emplois.

Fiche 12 Économie Coût du travail et chômage

Fiche 12 : Dans quelle mesure une baisse du coût du travail est elle susceptible de diminuer le chômage ?

Voici une compilation de plusieurs textes que j'ai pris sur INternet. Je n'ai pas la temps d'en faire une synthèse mais il y a tout dedans ! Stéphane

Définition du coût du travail

C'est l'ensemble des dépenses de l'entreprise liées à l'utilisation de la main d'oeuvre. Il comprend donc les salaires versés aux salariés et l'ensemble des cotisations sociales.

Le coût du travail est constitué de toutes les dépenses induites par l'utilisation du facteur travail dans l'entreprise. Il comprend le salaire brut (avec les primes, les congés payés et les cotisations sociales à la charge des salariés) et les cotisations sociales patronales.

Le coût du travail et les charges sociales sont au cœur du débat sur les créations d'emplois.

Pour les auteurs néoclassiques, un coût du travail trop élevé est un frein à l'embauche. En effet, selon eux, l'employeur n'embauchera un salarié supplémentaire que si celui-ci lui rapporte plus qu'il ne coûte ou autrement dit, il n'embauchera que si la productivité marginale (production obtenue par le dernier travailleur embauché) est supérieure au coût marginal (coût du dernier travailleur embauché). Plus le coût du travail est élevé, moins les employeurs seront incités à embaucher. De plus le coût du travail est un élément important de la compétitivité des entreprises, plus il sera élevé, plus les employeurs seront incités à licencier, substituer le capital au travail ou délocaliser la production vers des pays à main d'œuvre bon marché. Pour ces auteurs tout ceci joue contre l'emploi, surtout pour les travailleurs non ou peu qualifiés, pour lesquels la productivité marginale est faible, alors que le coût du travail est élevé en raison des charges sociales importantes et de l'existence du SMIC.

Cependant il convient de nuancer fortement ce jugement. Il est impossible d'établir une relation entre montant des coûts salariaux et le niveau des taux de chômage. De plus il est difficile de réduire les cotisations sociales. Celles-ci sont la source du financement de la protection sociale (assurance maladie, vieillesse, chômage, etc..) et les réduire implique de trouver d'autres modes de financement de la protection sociale (par ex la CSG). De même remettre en cause le SMIC est dangereux. Celui-ci garanti un pouvoir d'achat minimum et permet le maintien de la consommation. Il évite aux catégories les plus défavorisées de basculer dans la pauvreté et l'exclusion.

Enfin, les entreprises cherchent de plus en plus à adapter leur production face aux fluctuations de la conjoncture. Elle vont essayer de transformer le coût salarial, de coût fixe en coût variable, plus flexible (voir flexibilité) avec l'utilisation d'intérimaires, de CDD, de travailleurs à temps partiel.

Si l'on diminue le SMIC alors la demande de travail de la part des entreprises va augmenter et la demande d'emploi des chômeurs non qualifiés va diminuer.

Chômage si offre de travail non qualifié (salarié) est supérieure à la demande de travail non qualifié (entreprise).

Face à une situation de chômage des non qualifiés, il faut donc favoriser la flexibilité à la baisse des bas salaires.

La limite est de ne pas soumettre les ouvriers peu qualifiés à la

pauvreté.

Le SMIC permet de protéger le salarié de la pauvreté et de garder une certaine

attractivité de l'emploi.

Le SMIC permet d'éviter l'aggravation des inégalités sociales.

Pour aller plus loin " pourquoi ne faut-il pas baisser le salaire minimum ?"

La diminution des salaires peut induire un effet pervers sur la consommation, c'est à dire un frein à la création d'emploi et donc un maintien du chômage.

La baisse des bas salaires peut intéresser un chômage "classique" mais est inefficace face à un chômage "keynésien".

Le coût salarial est ce que coûte un salarié à l'entreprise.

Coût salarial = SALAIRE NET + COTISATIONS SOCIALES PATRONALES + COTISATIONS SOCIALES SALARIALES

Pour favoriser l'emploi non qualifié il faudrait donc alléger le coût salarial.

Il s'agit de la problématique des emplois aidés. Les entreprises qui embauchent certaines populations cibles (selon qualification et âge) se voient exonérer des charges sociales patronales.

Pour tous les emplois aidés, le nombre de chômeurs évités est inférieur au nombre de bénéficiaires.

Trois effets expliquent ce phénomène :

- L'effet de substitution : Remplacer un chômeur jeune par un chômeur âgé, ou un chômeur de courte durée par un chômeur de longue durée.

- L'effet d'aubaine : les embauches auraient été effectuées de toutes les façons

- L'effet d'appel : Transforme des inactifs en actifs.

La Grande Bretagne vient d'instaurer un salaire minimum en Avril 1999. Les Etats Unis ont augmenté le niveau du salaire minimum qui est passé de 4,25 $ / h au début des années 90 à 5,15 $/h en Septembre 1997. Après avoir justifié l'idée que le Salaire Minimum est un frein à l'embauche, vous proposerez des explications aux évolutions récentes ? "

Considérer le salaire minimum comme un obstacle à l'embauche ........ C'est méconnaître les effets pervers et les limites d'un tel raisonnement

I) Considérer le salaire minimum comme un obstacle à l'embauche ........

A) de l'analyse libérale

Elle considère le problème du chômage comme étant circonscrit à celui du marché du travail

La cause est entendue : s'il y a du sous emploi, c'est à cause de l'insuffisante flexibilité du salaire. En effet la demande de travail est fonction décroissante du salaire (réel). Alors que l'offre de travail augmente avec le revenu. Donc un excès d'offre doit être réduit par une baisse du salaire.

Encore faut-il que cela soit possible. Or le salaire minimum instaure une barrière à cette baisse. Il empêche le salaire de filer à la baisse. Il faut donc le supprimer.

L'article du HS d'AE du 10/96 précise que depuis 1984, la progression du SMIC est inférieure à celle du salaire moyen afin d'éviter que les entreprises ne délocalisent leur production afin de profiter d'une main d'œuvre moins chère et dont le coût est plus flexible.

B) au problème spécifique des jeunes et des actifs peu qualifiés

En fait cette analyse du SMIC comme facteur de rigidité du marché du travail concerne principalement une main d'œuvre spécifique : les actifs les moins qualifiés et les jeunes qui ne sont pas nécessairement sous qualifiés mais à qui on reproche un manque d'expérience.

Le raisonnement est donc : pour favoriser l'embauche de ces personnes et éviter la délocalisation des emplois vers des régions où ce type de main d'œuvre est meilleur marché, il faut abaisser le salaire minimum (vers un SMIC jeune ?).

Dans l'info matin du 3/3/94, on voit très clairement que certains pays ont fait ce choix : l'exemple le plus caractéristique est celui des Pays bas où le salaire minimum d'un jeune de 18 ans est inférieur de moitié au salaire minimum en vigueur.

Reste que le problème n'est pas tant le niveau du salaire minimum que celui du coût salarial. En effet, on constate qu'aux Etats Unis, la différence entre le coût salarial d'un jeune de 18 ans et son salaire est de 8% alors qu'en France l'écart est de 38%.

Cela nous permet de comprendre le choix français actuel en matière de lutte contre le chômage des non qualifiés. Il s'agit d'alléger les charges sociales patronales ce qui a l'avantage de ne pas affecter le salaire minimum tout en réduisant le coût du travail. Reste à savoir comment est financé ce type de mesure.

II) C'est méconnaître les effets pervers et les limites d'un tel raisonnement

A) des obstacles économiques ....

Alléger le coût du travail non qualifié en abaissant le SMIC présente d'abord un effet d'éviction. Les entreprises sont incitées à profiter de ces mesures pour écarter des actifs âgés mieux rémunérés par des jeunes moins rémunérés. On peut parler également d'un effet d'aubaine. Les entreprises retardent leurs embauches pour profiter de ces mesures.

Cette baisse des salaires pèse sur l'évolution de la consommation des ménages, notamment sur ceux qui ont la plus forte propension à consommer. Ainsi, si la mesure est un facteur de lutte contre le chômage classique, inversement elle favorise un chômage keynésien.

Enfin, à trop baisser les salaires, on risque de baisser l'offre de travail et donc se retrouver en situation de pénurie de main d'œuvre. Car il ne faut pas oublier que le salaire est également un facteur de motivation, la reconnaissance de la qualité du travail fourni. Baisser les salaires revient à déconsidérer la force de travail.

B) Et surtout sociaux.

Facteur de cohésion sociale : le SMIC est un instrument de réduction des inégalités sociales afin de conforter la cohésion sociale.

Un simple filet de sécurité : Les hausses du salaire minimum aux Etats Unis dans ce pays champion du libéralisme illustre la volonté de mettre un filet de sécurité face à une croissance des inégalités exacerbée.

Le prix du travail est le salaire.

Comment l’offre de travail et la demande travail varient-elles en fonction du prix du travail ?

Le salarié offre sa force de travail et c’est ce qui est payé. Si le prix du travail augmente, l’offre de travail augmente aussi, mais la demande diminue (car le coût du travail s'élève parfois au delà de la productivité marginale - la rémunération du salarié se fait à sa productivité marginale).

Le salarié va faire un arbitrage entre travail et loisirs Lorsque le salaire augmente, le travail est alors plus important que les loisirs. Si le salaire diminue, le loisir devient plus important. L’offre de travail baisse alors

Offre de travail = demande d’emploi

Demande de travail = Offre d’emploi

Si le prix du travail est 10, la situation du marché du travail est telle que :

| Demande de travail est supérieure à l'offre de travail | |

| Demande d’emploi est inférieure à l'offre d’emploi : nous sommes alors dans une situation de pénurie de main d’oeuvre |

Si au contraire le prix du travail est de 50, on est dans la situation suivante :

| Demande de travail est inférieure à l'offre de travail | |

| Demande d’emploi est supérieure à l'offre d’emploi : nous sommes alors dans une situation de chômage. | |

| Le prix du travail doit se fixer au point d’intersection des deux courbes : équilibre de plein emploi. |

Pour les néo-classique, le SMIC est une limite car on ne peut pas diminuer le salaire pour atteindre le plein emploi ; c’est un obstacle à la flexibilité à la baisse du salaire

Lors d’une pénurie d’emploi, le RMI ne pousse pas le salarié à travailler (la différence de rémunération qu'apporte le passage à l'activité ne suffit pas pour le motiver) et la prime d’emploi veut faire que cette motivation soit plus grande malgré un salaire faible.

Le chômage est expliqué par la rigidité des salaires qui ne peuvent pas baisser.

Le modèle

Pour lutter contre le chômage : Il faudrait supprimer le SMIC qui entrave la baisse des salaires et alléger les charges sociales notamment pour les jeunes et les non qualifiés.

| Coût du travail ou coût salarial = cotisations patronales + salaire brut | |

| Salaire brut = cotisations salariales + salaire net | |

| revenu disponible = salaire net – impôts sur le revenu – taxes à la consommation |

Si on baisse les cotisations sociales :

La protection de chômeur est amoindrie

Il y a une mise en cause de la sécurité sociale

Pour l’éviter, ces financements manquants doivent reposés davantage sur les impôts.

Dans ce document (chiffres en rouge), la situation pour les employeurs du Royaume-Uni (seulement 16,3% du coût salarial pour les cotisations sociales) est avantageuse. Mais, pour le salarié britannique, le salaire net sera plus élevé mais il sera moins couvert en cas de maladie, d’accident… que le salarié français (42,9% de cotisations sociales)

En Grande Bretagne et en France, les façons de financer la sécurité sociale sont différentes : en Grande Bretagne, c’est avec les impôts et en France, avec les cotisations sociales.

Pour Keynes, le salaire est le revenu direct

L’entrepreneur est quelqu’un qui anticipe. En prévision de l’évolution éventuelle de la demande, il agit sur les salaires.

| Si salaire baisse alors la consommation se ralentit et aussi la production, le chômage peut donc augmenter | |

| Il est logique de penser qu’un patron va avoir du mal à baisser le salaire nominal (en francs courants ; c’est le contraire du salaire réel en francs constants) car il est plus difficile d’agir sur les feuilles de paie en raison de la réaction des salariés (grèves et manifestations). Keynes supposait une certaine rigidité du salaire nominal. Mais il est plus facile de baisser le salaire réel (en francs constants : c’est le niveau du pouvoir d’achat) pour les néo-classiques qui accusent Keynes d’illusion monétaire. |

· Pour les keynésiens, la demande est le déterminant premier de l’emploi

·

Cela contredit l’idée que le salaire est le déterminant de l’emploi (selon les néoclassiques.)

o L’une suppose qu’il faut augmenter le salaire (keynésiens)

o L’autre suppose qu’il faut baisser le salaire (néoclassiques)

Schéma de synthèse : l’équilibre de sous-emploi selon les keynésiens.

CONCLUSION :

des approches antagonistes ou complémentaires ?

CONCLUSION :

des approches antagonistes ou complémentaires ?

Principales oppositions entre les deux modèles.

|

|

Approche néo-classique |

Approche keynésienne |

|

Existence d’un marché du travail |

Oui Déséquilibre sur le marché du travail |

Non Déséquilibre sur le marché de biens et services |

|

Nature du salaire |

Prix du travail |

Revenu |

|

Type de chômage |

Chômage volontaire Les chômeurs sont ceux qui n’acceptent pas le niveau de salaire déterminé par l’offre et la demande.

|

Chômage involontaire Il est dû à l’insuffisance de la demande effective, c’est-à-dire des prévisions des entrepreneurs sur les dépenses de consommation et d’investissement. |

|

Cause principale du chômage |

Rigidités des salaires à la baisse |

Baisse de la demande effective |

|

Évolution préconisée |

Flexibilité des salaires Baisse du coût du travail (il s’agit donc de limiter les hausses salariales.) Il faut le minimiser en raison de la concurrence. Si le salaire augmente, le coût du travail va dépasser son utilité, qui est la productivité marginale du travail ; l’entreprise remplacera alors le travail par des équipements (substitution du capital au travail) |

Relance de la demande Il s’agit donc d’assurer des hausses régulières de salaire. Celui ci est en effet le revenu principal des ménages ; ils déterminent, avec la propension à consommer, la demande de consommation, donc les décisions d’embauche ainsi que les décisions d’investissement des entrepreneurs. |

Un chômage mixte.

SALAIRE ET EMPLOI

1) Analyse du chômage keynésien et du chômage classique.

L’EQUILIBRE DE SOUS-EMPLOI SELON LES KEYNESIENS

Pou les Keynésiens, le chômage résulte de l’insuffisance de la demande de travail par les entrepreneurs dont la production est limitée par une demande anticipée de biens et de services trop faible. Pour en sortir il faut donc rétablir la confiance des agents, notamment en augmentant les salaires (nominaux). Le schéma ci dessus précise cependant que le sous-emploi ne diminue pas nécessairement. (Il faut tenir compte également de l'évolution de la population active). Autrement dit le chômage vient d’une économie malade et non d’un déséquilibre du marché du travail. En ce sens le sous-emploi peut être durable.

Pour les Classiques, le chômage résulte d'une rentabilité insuffisante du capital, liée à la rigidité du prix du travail qui est trop élevé. Pour en sortir, il faut une flexibilité du salaire (réel ici) à la baisse.

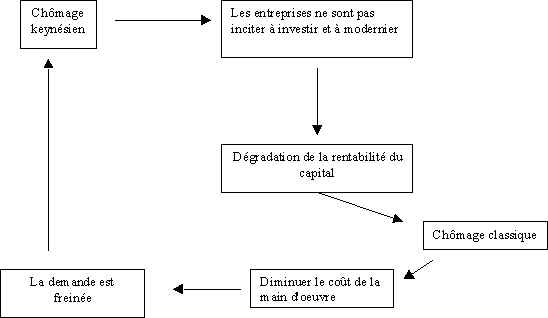

On peut s’apercevoir que le chômage keynésien et le chômage classique sont liés : c’est le chômage mixte.

LE CHOMAGE MIXTE

2) Coût du travail et emploi non qualifié : les termes du débat.

a) Position du problème.

On sait que le diplôme est un facteur d’employabilité, c’est à dire que plus je suis diplômé, plus mes chances de sortir du chômage sont importantes. Mais même diplômé je ne suis pas protégé du chômage ( à diplôme égal, le taux de chômage augmente dans le temps) alors que les personnes les moins qualifiées sont les plus touchées.

Pour lutter contre le chômage des moins qualifiés, un coût du travail trop élevé peut être incriminé. Et l’imposition d’un salaire minimum (SMIC ) est une rigidité à la baisse des salaires ? D'autant qu'à cause de la concurrence internationale, un ajustement des salaires des peu qualifiés aux concurrents pour être aussi compétitif s'impose (pression à la baisse sur les salaires).

D’un autre côté, si la rémunération des emplois peu qualifiés augmente, les emplois vont tendre à être remplacés par des machines et si la main d’œuvre devient trop chère les entreprises seront tentées de délocaliser.

Ce coût du travail concerne à la fois le salaire direct mais aussi les charges sociales et notamment patronales qui pèsent sur le travail.

Ce problème du coût du travail affecte aussi les jeunes car ils manquent d'expérience, ce qui offre un argument pour peser sur leurs salaires.

b) Les différentes solutions.

b1) baisser les bas salaires

| Il faut baisser le salaire (réel) des non qualifiés, c’est à dire qu’il faut favoriser une flexibilité à la baisse ( Théorie des Classiques) Cependant le salaire minimum empêche la baisse des salaires. Ainsi dans le schéma ci dessous, si le salaire minimum se situe au-dessus du salaire d'équilibre, il constituera alors une barrière à la baisse du salaire vers ce niveau d'équilibre et ainsi le chômage ne pourra être résorbé. |

Il faudrait donc supprimer le salaire minimum pour une flexibilité à la baisse.

Il est plus facile de baisser les salaires dans les services que dans l’industrie puisque dans le tertiaire la productivité y est faible. La croissance étant plus intensive en emplois dans le tertiaire, la baisse des salaires ou leur moindre progression a donc un effet plus important sur l'emploi.

| C'est un facteur de déversement de l'emploi dans les services (par exemple) puisque l'on constate qu'en France les plus bas salaires se situent surtout dans la restauration, dans le commerce et dans les services aux particuliers | |

| Aux Etats-Unis se sont largement développés les emplois peu qualifiés, peu rémunérés, surtout dans le tertiaire (poor jobs). |

Cette solution connaît des limites :

| Mais ce type de développement de l’emploi risque d’accroître les inégalités sociales entre les salaires les plus bas et les emplois les mieux rémunérés. Ainsi le SMIC même s’il constitue une rigidité sert avant tout à réduire les inégalités. | |

| Abaisser ainsi le coût de la main d'oeuvre constitue un frein au progrès technique et à l'innovation | |

| Cela est facteur de chômage keynésien. | |

| Cela décourage la main d'oeuvre (la rémunération est trop basse) |

Pour aller plus loin :

b2) alléger le coût salarial.

Le coût salarial ou coût du travail est ce que coûte le salarié à l’employeur.

Coût salarial = Salaire net + Cotisations salariales + Cotisations patronales

Par exemple en France en 1993, les cotisations sociales représentent 40,5 % du salaire minimum et 43 % du salaire moyen ouvrier. En France, pour un coût salarial moyen ouvrier en 93, le salaire net représente 58% et les cotisations représentent donc 42%. Ce qui constitue en Europe la part du salaire net la plus basse. D’autre part on voit que les charges sociales sont surtout payées par les employeurs (30% du coût salarial).

D'où l'idée d'abaisser les charges sociales sur les bas salaires et notamment les charges patronales pour favoriser l'embauche.

Comment abaisser les charges sociales ?

-En substituant des impôts aux charges sociales : par exemple on a remplacé les charges patronales par la CSG

Ainsi l'Etat subventionne les emplois peu qualifiés. Par exemple dans le cadre de la politique de l’emploi, les contrats Emploi Solidarité sont exonérés des charges patronales (il s'agit d'emplois aidés- ils concernent des populations ciblées : chômeurs de longue durée, jeunes sans qualification). L’Etat a été ainsi un des premiers agents économiques à créer des emplois précaires et il continue à subventionner ces " emplois aidés "

Mais cette solution connaît également des limites :

| En exonérant les employeurs, comment peut-on financer les prestations sociales ? L’Etat choisit de transférer les responsabilités de l’entreprise vers la société (en matière de financement de la sécurité sociale - Celles ci n'ayant plus de contrainte de financement, se soucieront-elles de la montée du chômage ? - entreprise citoyenne ?). | |||||||

des effets pervers de la

baisse des charges sociales sur le travail :

|

la baisse du salaire n'est nécessairement un facteur d'embauche aux Etats Unis

L'exemple des Etats Unis confirme-t-il pleinement l'idée selon laquelle la baisse du salaire est un facteur d'embauche des moins qualifiés ?

Non, on constate à la fois une baisse du salaire des moins qualifiés et une hausse du taux de chômage pour cette catégorie d'actifs. Car à trop baisser les salaires on démobilise la main d'oeuvre et l'offre de travail ne trouve pas preneur. La courbe de Beveridge prend une allure anormale (plus de vacances d'emplois et hausse du taux de chômage)

| qu'est-ce que le "chômage mixte" ? | |

| il s'agit d'un chômage à la fois classique et keynésien. Ces 2 formes de chômage sont en fait liées. |

· le coût du travail n'est pas la cause du chômage en France

Ph. Frémeaux démontre que le coût du travail n'est pas la cause du chômage en France.

De façon générale :

| la France a un coût de la Mo par rapport à la productivité (coût réel) compétitif | |

| l'excédent de la balance commerciale témoigne d'une compétitivité de nos produits qu'un coût salarial élevé aurait nécessairement pénalisé |

Concernant plus précisément le chômage de la Main d'oeuvre non qualifiée :

| la croissance faible actuelle fait que la qualification joue un rôle de filtre qui pénalise automatiquement les non qualifiés. | |||||

Certes à

long terme, un coût du travail non qualifié moindre favoriserait le

développement de services riches en emplois (modèle anglo-saxon de "poor job")

seulement comment réduire ce coût ?

|

En France, le coût du travail ne baisse pas. On assiste plutôt à une transformation de l'emploi, ce que l'on appel la flexibilité de l'emploi, ou une myriade de contrat sont proposés par les entreprises tant le privé que dans le public. Les mesures pour l'emploi renforce ce phénomène en proposant sur le marché au bénéfices des employeurs la possibilité d'embaucher des contrats aidés, ou par exemple le contrat d'avenir remplace le CES

dy>