Synthèse des Notes de HENRY Stéphane et Martine Gatineau le 6/01/05

Les mutations de l'interprétation

L’interprétation en sciences sociales

Il faut intellectualiser donc représenter et attribuer un sens. Cette représentation est une sélection d’un point de vue, c’est une interprétation dont le sens peut varier (en fonction de la personne qui se représente qqc.).

Par exemple, l’observation de la distribution des hommes sur un lieu (la densité) est un acte de l’interprétation.

La première phase de l'interprétation, c'est la représentation qui se constitue par des images et des mots qui eux-mêmes sont sujets à interprétation : les mots participant d’une langue, d’un langage, de l’interprétation d’une langue. Ce sont des images-clés qui sous-tendent des comportements.

Retour sur les civilisations (Nomadisme, Sédentarisation, La nébuleuse ou société de réseaux).

Nomadisme

Il est caractérisé par le passage, l’orientation, le temps éphémère, la projection, l'être du milieu, approche abstraite. Le nomadisme a des repères abstraits, il ne s'intéresse pas au milieu. Le repérage fabrique l'identité de celui qui repère mais pas celui du milieu

C’est l’idée de groupe, de horde ; dont la valeur est la mobilité, le mouvement. La tradition orale (avec nuances) y est prédominante.

Sédentarisation

On peut la représenter par un cercle, une ligne fermée. C’est une idée de lieu associée à l’idée de communauté. Toute communauté est matrice d’identité. Le temps y est celui de la permanence. Pour la plupart les individus sont issus du milieu paysan ou la sédentarité était le mode de vie unique. La migration, ce qui vient de l'extérieur, mais aussi celle qui est venue de l'intérieur (exode rural) et la modernité ont bousculé cette sédentarité entraînant une mobilité

La nébuleuse

C'est la superposition des deux paradigmes précédents, mais qui possèdent aussi ses caractéristiques propres créées par le frottement de ces deux modèles. C’est l’univers du multiple. C'est une société de chaos au sens de la genèse : absence de prédictibilité mais problème constant de celle-ci nécessitant un investissement dans l’anticipation. C’est un retour du caractère nomade, du monde des projets, des prospectives, [où l'on essaye d'anticiper], avec le problème majeur de l'orientation et avec des conflits de temporalité et de territorialité. Ce monde fonctionne à la crise. La crise met en cause l'identité.

La crise ne connaît pas ses adversaires contrairement au conflit. On va chercher à dépasser la crise en créant du conflit, parce que le conflit est régulable (il y a du droit et des règles).

La nébuleuse est un modèle chaotique. Il y a mutation de l'interprétation lorsque l'on passe d'un modèle à l'autre. Dans ce modèle, les ruptures sont nombreuses.

On cherche à gérer l'unité de la nébuleuse (paradoxe). Les circulations, les flux et les échanges créent de l'ordre. L’infrastructure de la circulation est essentielle dans ce modèle. L’infrastructure est mise en place par le droit. L’Etat est une infrastructure, la religion peut être considérée comme une superstructure (avec prudence). La politique c'est l'établissement de l'espace public.

|

NOMADISME |

SEDENTARISATION |

NEBULEUSE |

|

Passage |

Lieu - Cercle |

Chaos (au sens de la genèse) |

|

Pas de territoire défini, recherche de l'horizon |

Territoire , frontières, marges, intérieur/extérieur |

Problème d'orientation |

|

Le temps est éphémère |

Le temps est permanent |

|

|

Projection |

|

Anticipation |

|

groupe, horde |

Lieu – communauté, somme d'identifications collectives |

Migrations et territoires sont étroitement mêlés |

|

|

|

Crise |

|

Crise ou l'on ne connaît pas l'adversaire |

Le conflit est à l'extérieur |

Conflits de temporalité et de territorialité |

La mutation de la représentation est mise en scène par l’exemple de la ville

La ville est construite suivant des concepts qui marquent un temps, un paradigme dominant.

Exemples :

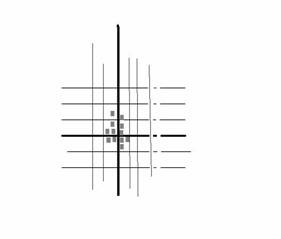

La ville romaine se

construit au croisement des d'axes Nord- Sud/Est-Ouest. Elle est définie par ces

infrastructures (voies romaines, canaux, droit romain). L'ordonnancement des

villes romaines renvoie à un modèles dans ses formes, son arc hitecture

et urbanisme.

hitecture

et urbanisme.

WAOUH ! LES GRAPHIQUES !!!

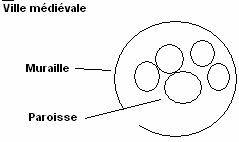

La ville médiévale se construit sur l'espace public

Ville médiévale La paroisse, étymologiquement signifie hors des lieux. La paroisse avec l’église va être intégré dans un cercle. On passe d’un ordre qui est celui de la loi à celui de la paroisse et de la tribu avec un changement de nom. Par exemple, Lutèce devient Parisis du nom de sa tribu ; Duocurum devient Rènes (Reims)…

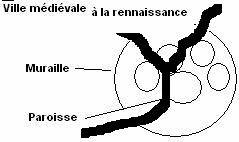

Avec la renaissance, ouverture la ville et création de places avec un centre où réside souvent le roi. Les murs sont transformés en boulevard.

La ville du 19 ème avec la naissance du capitalisme industriel, va mettre en valeur la circulation et le développement des gares. Haussmann[1] pour Paris. Le modèle de la ville est de plus en plus organisé autour de la mobilité, c'est la "ville-chaos", avec aujourd'hui la reconstruction de centralité (comme le forum des Halles) où il est recherché des formes et architecture nouvelle qui doivent néanmoins s'intégrer dans le voisinage immédiat et qui prend en compte les flux.

Au travers de ces transformations, il s’agit d’une mutation de l’interprétation.

La population mondiale est majoritairement urbaine alors qu'avant celle-ci était rurale. L'urbanisation est le phénomène majeur qui contient tous les autres. Il faut penser le changement de l'urbain et travailler sur le paradigme du chaos.

Conclusion : les mutations de l'interprétation sont autant de ruptures entre des structures, ensembles, et paradigmes. L'interprétation est une mise en scène de l'Esprit à travers la langue,le langage dont la première opération réside dans le choix des mots, des images c’est-à-dire dans la représentation en signes, en image.

C'est la première étape de l'interprétation: la représentation

![]()

[1] Haussmann (Georges, baron), administrateur français (Paris 1809 - id. 1891). Préfet de la Seine (1853-1870), il dirigea les grands travaux qui transformèrent Paris.