Note de HENRY Stéphane et martine Gatineau Cours Ph. Semenowicz le 27/01/05

Economie 3

Plan de cet enseignement

Rappel du plan

I. Les transformations du marché du travail depuis ces 40 dernières années

L'augmentation du chômage

Les transformations de la population active

Les transformations de l'emploi

II. Les deux principaux cadres théoriques de l'économie du marché du travail

La théorie néoclassique

La théorie keynésienne

III. Les politiques mises en œuvre depuis une trentaine d'années

Les mesures générales en faveur de l'emploi

Des politiques macroéconomiques aux actions directes sur le marché du travail

Les mesures d'inspiration néoclassiques

Les mesures d'inspiration keynésiennes

![]()

Fin de la théorie néoclassique en lien avec le cours précédent

La nouvelle économie du travail

A partir des années 70 elle si situe dans le prolongement de la théorique néoclassique.

Elle cherche à justifier la rigidité à la baisse des salaires.

| Théorie de la recherche d'emploi (job search) E.Phelps 1970 |

Avant d'accepter un emploi le chômeur effectue une comparaison entre la rémunération proposée et l'allocation qu'il perçoit. Si la différence n'est pas assez importante le chômeur refuse de travailler la rigidité des salaires à la baisse s'explique par l'existence des allocations chômage. Cette théorie suppose que les personnes n'ont pas envie de travailler, ce qui est faux

|

La théorie du salaire d'efficience (Stiglitz 1974 ; Yellen, 1984). Ces dates concernent la première parution des articles parlant de cette théorie par ces deux auteurs. |

Le salarié module son effort au travail en fonction de la rémunération l'entreprise va alors proposer un salaire au dessus du salaire d'équilibre pour motiver ses salariés. Cela va bloquer la baisse des salaires qui vient donc des entrepreneurs. Cela va crée du chômage involontaire

| La théorie de insiders/outsiders (Lindpeck 1988) |

Les insiders sont les salariés en place et les outsiders sont les chômeurs

Les insiders et les entrepreneurs vont se liguer contre les outsiders. Le coût pour licenciement des insiders ajouté à celui de la formation des chômeurs (outsiders) est plus important que la simple augmentation des salaires. Donc, le recrutement des outsiders représente un coût supérieur à l'éviction des insiders, représenté par leur syndicat. Cela va crée du chômage involontaire. Les gêneurs sont les syndicats qui empêchent le recrutement des outsiders.

2) La théorie keynésienne [1]

Keynes (John Maynard, lord)

Il écrit : la théorie générale de l’emploi, de l'intérêt et de la monnaie en 1936. Suite aux théorie néoclassique qui ne fonctionnent pas il propose une critique de la théorie puis il propose sa propre théorie

Critiques de la théorie néoclassique par Keynes

La baisse du salaire entraîne une baisse du pouvoir d'achat et de la consommation, cela provoque une baisse des débouchés des entreprises qui suppriment alors des emplois. Les conséquences sont l'augmentation du chômage et la baisse des salaires.

Le salaire, à la différence des néoclassiques qui ne le voit que comme un coût pour l’employeur [du travail], est vu par Keynes comme un revenu pour le salarié lui permettant de consommer et ainsi de participer à la vie économique. [Consommateur qui consommer les biens de production produit par les entreprises.]

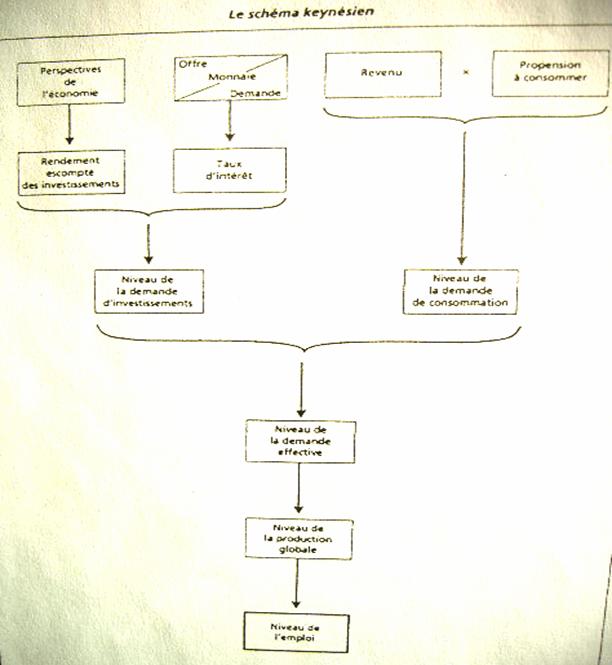

Explication du schéma

En bas le niveau de l'emploi dépend du niveau de la production globale. C'est la production qui détermine l'emploi.

L'entreprise va produire en fonction de la demande, Keynes introduit le concept de la demande effective = c'est la demande anticipée par les entreprises. [l'idée les] Ne savant pas combien elles vont vendre, elles doivent faire une prévision

Niveau de la production globale : correspond au coût du travail des néo-classiques.

On recrute en fonction du besoin de main-d’œuvre.

La consommation c'est ce que les ménages achètent

L'investissement : demande faite a des entreprises pour des entreprises

La consommation dépend du revenu et de la propension à consommer = part du revenu destinée à la consommation qui est prise en compte par les entreprises qui mesurent cette propension à travers des études statistiques

L'investissement : avant d’investir, l'entreprise va faire une comparaison entre le rendement escompté des investissements c'est à dire, qu'est ce que cela va rapporter et le taux d'intérêt des emprunts, c'est à dire qu'est ce que cela va coûter pour financer l'investissement.

Le taux d'intérêt dépend de la politique monétaire qui dépend de la banque centrale européenne. C'est cette dernière qui fixe le taux d'intérêt

La banque centrale européenne pour les keynésiens doit soutenir l'activité économique

La banque centrale européenne pour les néoclassique doit limiter l'inflation

L'entrepreneur ne sait pas à priori combien va lui rapporter son investissement. Le rendement va donc dépendre des perspectives économiques.

Chez Keynes le chômage ne dépend pas du coût du travail, il dépend des décisions des entrepreneurs, de la demande effective et de leur anticipation. Si les entrepreneurs font des anticipations pessimistes, le niveau de l'emploi restera faible et réciproquement. Pour Keynes tout dépend donc des entrepreneurs.

Pour Keynes, le fonctionnement du marché n'aboutit pas au plein emploi. Laisser le marché réguler l'économie ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de chômage.

Pour Keynes, il faut l'État intervienne pour réguler le chômage, en proposant des politiques de relance de l'économie. Cela peut passer par :

1) Intervenir dans la politique monétaire

En situation de sous emploi il faut baisser les taux d'intérêt pour inciter les entreprises à investir Comme la banque centrale est indépendante, l'Etat n'a plus la possibilité d'intervenir directement sur la politique monétaire.

2) La politique budgétaire : lorsque l'investissement n'est pas assez élevé il va se substituer aux entreprises en faisant des grands travaux, ce qui va augmenter les dépenses publiques. A travers des grands chantiers l'Etat va faire travailler de nombreuses entreprises privées. C'est à dire qu'à partir de dépenses publiques, il y aura un effet multiplicateur d'investissement profitant aux entreprises privées.

3) La politique de redistribution Si on augmente le pouvoir d'achat il y aura plus de consommation. (impôt sur le revenu, allocations familiales, augmentation du RMI)

III. Les mesures générales en faveur de l'emploi

Ce sont des mesures qui pour but de favoriser l'emploi au niveau de l'ensemble de l'économie et pour tous les publics. Ces mesures sont inspirées des théories néoclassiques et keynésiennes.

Au départ on essayait de stimuler l'emploi avec des politiques macroéconomiques. Puis on est passé aux actions directes sur le marché du travail.

Des politiques macroéconomiques aux actions directes sur le marché du travail

Pendant les trente glorieuses la recherche du plein emploi passait essentiellement par les politiques macroéconomiques inspirées des théories keynésiennes. Au premier choc pétrolier, on a appliqué des politiques de relances. Cela s'est traduit par la Plan de relance Chirac en 1974. Il s'agit de :

1) Un fort investissement public sous la forme de grands travaux (la modernisation des réseaux téléphoniques, donner des moyens pour création d'équipement aux collectivités locales)

2) Aides fiscales à l'investissement pour les entreprises privées.

Ce plan n'a pas fonctionné.

En 1976/1981 R.Barre instaure la rigueur (limitation de la progression des salaires, de l'inflation, des dépenses publiques). Cette politique n'a pas permis de ralentir la hausse du chômage

En 1981, plan de relance Mauroy qui veut stimuler la demande :

1) C'est une augmentation forte du pouvoir d'achat (relèvement de SMIC de 38 % entre juin 81 et mars 83) des ménages modestes pour stimuler la consommation.

2) Aides fiscales à l'investissement des entreprises privées

3) La création nette de 107.000 emplois de fonctionnaires

Echec du plan Mauroy :

1) le coût des mesures s'est avéré très élevé pour l'économie le relèvement du SMIC est désastreux pour le coût du travail. Les entreprises françaises deviennent moins compétitives. Le déficit public augmente.

2) le soutien à l'activité économique ne s'est pas traduit forcément par des créations d'emploi en France. Les ménages français ont consommés des produits étrangers ; les entreprises se sont équipées en machines allemandes…Les fuites vers l’extérieur ont été trop importantes. L'économie par contre a été relancée au Japon et en Allemagne

![]()

[1] Keynes (John Maynard, lord), économiste et financier britannique (Cambridge 1883 - Firle, Sussex, 1946). Il prôna l'action du gouvernement pour assurer le plein emploi de la main-d'œuvre grâce à une relance des investissements. Sa doctrine a eu une influence considérable sur la pensée et les politiques économiques du XXe s.